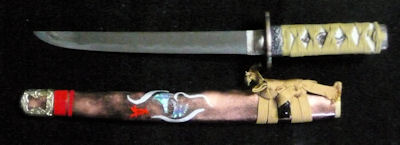

ところが今度は、折角塗った鞘に、刀身が入らないじゃありませんか。写真から見る限り、合う筈だったんだがなあ。仕方無く、付いていた白鞘(どう見てもニスで塗ったりしてある現代の物である上、柄の方は大き過ぎて全然合いません。これは出品者の方が、元々の拵えがボロボロだったので、取り合えず間に合わせの白鞘を付けてくれたという話なので、出品者は良心的な方だと思います)を改造して、元の鞘と繋ぎ、同じ意匠に作り直した品です。方針として、出来る限り父の買ってくれた刀の部品を生かすつもりでしたので、柄の金具、鍔と切羽、

ところが今度は、折角塗った鞘に、刀身が入らないじゃありませんか。写真から見る限り、合う筈だったんだがなあ。仕方無く、付いていた白鞘(どう見てもニスで塗ったりしてある現代の物である上、柄の方は大き過ぎて全然合いません。これは出品者の方が、元々の拵えがボロボロだったので、取り合えず間に合わせの白鞘を付けてくれたという話なので、出品者は良心的な方だと思います)を改造して、元の鞘と繋ぎ、同じ意匠に作り直した品です。方針として、出来る限り父の買ってくれた刀の部品を生かすつもりでしたので、柄の金具、鍔と切羽、

さて、結果はこれな訳ですが、そもそも五月人形の箱には「太刀」と書いてありながら、これ、全然太刀の拵えになっていません。そもそも「太刀」というのは戦場で鎧に「刃を下に向けてぶら下げる」形式――鎧では腰に差すことが出来ませんから――なので、下げ緒の辺りの金具もそうなっている筈なのに、これは江戸時代以降の所謂「打刀」――着物の帯に差す為、刃が上になるように作ってあり、下げ緒は金具でなく、栗形という蒲鉾型の部品に結ぶ拵えじゃありませんか。

随分いい加減だなあ、と思いつつ、ま、いっか、という訳でそのままの形を残そうとしました。その過程で、元の栗形がプラスチックであると判明、これも水牛の角製に替えてあります。どうしても一部はプラモデル用のパテを使ったり、そもそも本漆など使えず化学漆で済ませている始末ですが、一応は本格的な作りに近付ける努力はしました。

これは五月人形の一部ですので、普段は刀袋に入れず、というか、そもそもこんな大きい鍔を着けていると短刀用の袋には入らず、台に立てて置くことにします。そして、子供の日が近くなったら、具足の横に立てるとしましょう。ああ、何だか、弓矢も本物にしたくなるなあ。

刀身についてはこちら。賀州住兼若の一門かとは思いますが、作者についてはよく判らなかった次第であります。ただ、どうも読み方は「かずくに」だとのことでした。